台灣地區核能設施地震危害評估專案計畫書

(定稿版1.2版)

| 版次 | 日期 | 修訂項目 |

| 定稿版1.1版 | 106年5月 |

|

| 定稿版1.2版 | 107年2月 |

|

| 定稿版1.3版 | 108年6月 |

|

| 定稿版1.3.1版 | 108年11月 |

|

計畫概述

2011年3月11日,日本發生Mw 9.0的東北地方太平洋近海地震,引發大海嘯。東京電力公司所屬的福島第一核能電廠,因強烈地震動及海嘯規模均超過其電廠之設計基準,而導致嚴重核子事故,衝擊全球。許多發展核能應用的國家皆審慎全面體檢核能電廠之安全性,並嚴格檢視、修改相關評估、設計及審查管制規範,提出新的管制要求。美國核能管制委員會(Nuclear Regulatory Commission, NRC)組成近期專案小組(Near-Term Task Force, NTTF)進行調查與檢討,隨後出具研究報告並提出35項改善建議,其中建議事項第2.1、2.3與9.3項有關地震、水患、緊急應變的部分,NRC於2012年3月12日以發送法令信函方式,稱「10 CFR 50.54(f) Letter」,要求全美核能電廠持照者,必須遵照指定事項辦理相關作業。其中,NTTF建議事項2.1之地震重新評估(Seismic Reevaluation)部分,簡稱「NTTF 2.1: Seismic」,係指NRC要求營運中核能電廠反應器廠址需依目前資訊(包括最新的地質調查、地震紀錄與最新的分析理論方法等)重新評估地震對廠址安全之衝擊。若地震危害重新評估的結果高於核能電廠原設計,後續須依再評估結果進行分析決定電廠需強化的結構、系統與組件(Structures, Systems, and Components, SSCs)項目,以確保核電廠對抗地震危害之能力。

本計畫係屬務實性(Pragmatic)任務並非研究性(Research)探討,目的係為協助台灣電力公司(Taiwan Power Company, TPC)因應我國核能管制機關-行政院原子能委員會(Atomic Energy Council)之要求,針對核能電廠執行「NTTF 2.1: Seismic」地震危害重新評估(Seismic Hazard Reevaluation)的部分,執行程序則依循美國「地震危害分析資深委員會(Senior Seismic Hazard Analysis Committee, SSHAC)」所訂定第3層級(以下簡稱SSHAC Level 3)之程序,並參考美國Diablo Canyon核能電廠(Diablo Canyon Power Plant, DCPP)執行地震危害重新評估的程序與考量的技術議題,建立適用於台電公司指定的4處目標工址的地震源特徵(Seismic Source Characterization, SSC)模型、地震動特徵(Ground Motion Characterization, GMC)模型與地震危害度分析輸入文件(Hazard Input Document, HID),進行機率式地震危害度分析(Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA)並建立地震動反應譜(Ground Motion Response Spectra, GMRS)之用,其中台電公司所指定之目標工址為台灣地區的4座核能電廠,而詳細的SSHAC Level 3之程序說明可參考美國NRC核能法規NUREG-2117等相關文獻(Budnitz et al, 1997; Hanks et al., 2009; Coppersmith et al., 2010; NRC 2012)。本專案計畫書將說明本計畫如何依循SSHAC Level 3程序建置適用於各目標工址的地震源特徵(SSC)模型與地震動特徵(GMC)模型,後續各廠建立地震動反應譜GMRS的程序,包括進行機率式地震危害度分析與地盤反應分析等,將另案處理不在本計畫書的涵蓋範圍內。

SSHAC程序介紹

機率式地震危害度分析於1968年由Cornell正式發表,隨後1977年Der Kiureghian與Ang以斷層開裂模型模擬震源,並建議地震動隨機性之修正,至此地震危害度分析程序已發展完備。但由於其牽涉的技術議題甚為廣泛,且缺乏公開與標準化的程序與文件,使各界在理解與審查分析結果時常遇到困難(e.g., EPRI, 1988; Bernreuter et al., 1989)。有鑑於此,NRC於1993年成立「地震危害分析資深委員會(SSHAC)」進行研究,以建立進行機率式地震危害度分析的標準程序。同時,SSHAC具體規範組織性、系統性的工作架構及作業項目,處理各方專家對機率式地震危害度分析相關技術議題的見解。隨後,NRC於1997年與2012年公布PSHA之執行技術報告NUREG/CR-6372與NUREG-2117,訂定不同層級(Level 1 - Level 4)之機率式地震危害度分析的執行標準程序。其中SSHAC Level 3程序目前已被NRC認可為發展核能設施之地震危害度分析輸入模型的執行標準程序(RG 1.208, NRC, 2007),該程序於執行過程的主要概念與內容包括:

- 確認影響地震危害度分析結果的關鍵議題與資料

- 評估可用的資料、不同專家學者的觀點與模型

- 整合相關資訊於地震危害度分析模型之中,包括SSC模型與GMC模型,使其在呈現分析結果可能的範圍(incorporate the range of technically defensible interpretations)

- 完成地震源模型技術說明文件、地震動模型技術說明文件與地震危害度分析模型輸入文件

- 參與式同儕評鑑小組進行程序審查與技術審查

依據該程序執行的成果可使得分析模型中各參數的中值、範圍及機率分布在技術上具備合理解釋(to represent the Center, Body and Range of the Technically Defensible Interpretations, the CBR of the TDI) ,並讓評估結果具有穩定性與透明度。

為了充份討論地震危害度分析中模型參數之中值與不確定性,使其在技術上有合理的解釋,以求得精確與穩定之地震危害度分析結果,本計畫將依循NUREG-2117準則之SSHAC Level 3建立適用於台灣地區的地震危害度分析輸入文件,供核能設施後續進行地震危害度分析所使用,其程序之流程可參考圖1。以下將依據SSHAC Level 3之程序要求,依序說明本計畫之執行規劃,包括選定SSHAC程序之層級、組織架構、參與人員、工作計畫、主要工作項目與時程規劃之說明等。

(NUREG-2117, 2012)

圖1、SSHAC Level 3 PSHA研究之作業流程及參與角色

選定SSHAC程序之層級

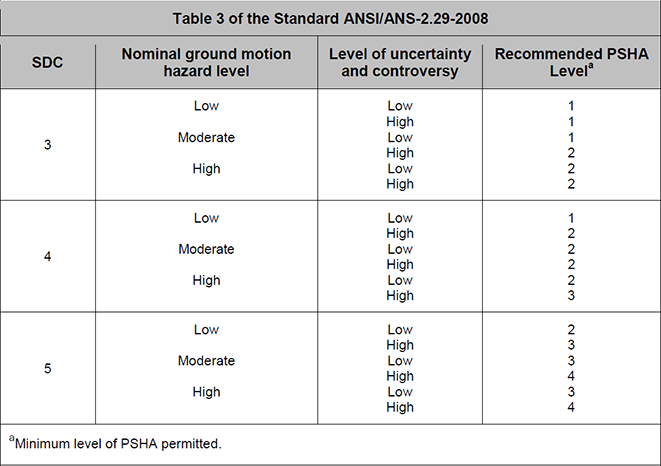

SSHAC所訂定的地震危害度分析程序依據執行的過程、參與的人員與組織架構的差異分作4個等級,簡稱SSHAC Level 1~4程序。本計畫之部分評估工址為核能等級設施,根據ANSI/ANS-2.29-2008建議之「SSHAC Level」選取準則,對於耐震一級核能設施位處高地震活動度且地質構造複雜之環境,加上近期所發現的新事證(山腳斷層與恆春斷層),本計畫應至少執行符合「SSHAC Level 3」或以上程序之地震危害度分析作業。美國NRC出具之管制導則NUREG-2117於第4.2節「Selection of SSHAC Level」內文中(第58至59頁),引述美國核能標準ANSI/ANS-2.29-2008所列選定SSHAC作業層級之建議對照表Table 2與Table 3 (如表1與表2)。同依據NUREG-2117第4.2節之說明(第59至60頁),表2 (ANSI/ANS-2.29-2008之Table 3)以耐震設計分類(SDC)、地震潛勢水準及議題不確定度共三項指標,藉以策定SSHAC作業層級,惟,表2 (ANSI/ANS-2.29-2008之Table 3)僅屬於參考方針,非屬遵循指示,其原因為表2 (ANSI/ANS-2.29-2008之Table 3)未納入其它要項指標進一步決策SSHAC作業層級,如核管保證度、資源調用性。舉例而言,核電廠如座落於低地震活動度區(美東)且具低度地震危害技術議題,SSHAC作業按表2 (ANSI/ANS-2.29-2008之Table 3) 建議僅需執行第2級;如座落於高地震活動度區(美西)且具高度技術議題不確定性,SSHAC作業則需執行至第4級。以上單應用表2 (ANSI/ANS-2.29-2008之Table 3) 選定SSHAC作業層級之結果,與美國NRC核管要求相悖(2011年日本福島核災後,NRC要求全美核電廠採「SSHAC Level 3」程序進行地震危害度評估)。

我國核電廠位處高地震活動度區,參考表2 (ANSI/ANS-2.29-2008之Table 3) 之SSHAC作業層級建議為第3級或第4級。另衡量資源調用性方面,在有限資金、時程與人力之下,理應投入資源於關鍵項目以符效益,核心工作組織上,各採用單組技術整合專家(TI)團隊來建置地震源與地震動高階模型實為上策,以達作業效率與成果品質最大化;同時,考量核管保證度方面,NUREG-2117於第7章第4項結論提到,實務上第3級或第4級具等效嚴謹程度與公證力度,原文照錄如下:「Whereas there has been a perception that the most significant increase in rigor, cost,and duration occurs in moving from a Level 3 to a Level 4 study, the major jump is actually between Level 2 and Level 3. From the regulatory perspective of the NRC, there is no essential difference between Level 3 and Level 4 studies, and throughout these guidelines they are considered as parallel and equally valid options.」。綜上,我國核電廠選定「SSHAC Level 3」程序執行地震危害評估作業,應屬合宜。

參考國際案例,對於重要設施面處高地震活動度與高議題不確定性之情勢,循SSHAC作業準則並衡酌現實因素下,核管單位同業主普遍決認以「SSHAC Level 3」程序來運作地震危害評估作業。實務上,近期除美國全境核電廠之外,另有加拿大British Columbia境內水力發電站、南非Thyspunt新設核電廠、及日本伊方核電廠採行「SSHAC Level 3」程序,藉以產具高信度之地震危害潛勢分析成果。

本計畫採用「SSHAC Level 3」程序,業於開工會議、第一次工作會議、第一次專題討論會議、以及大會召開之審查會議中,與我國核管相關部會充分溝通、說明並達成共識。

表1、ANSI/ANS-2.29-2008之「Table 2 - Selection of nominal ground motion hazard level」

表2、ANSI/ANS-2.29-2008之「Table 3 - Guidance for selection of minimum (PSHA) level」

訂定組織架構與參與者

在決定SSHAC程序執行的層級後,需先明確訂定組織架構與各團隊之成員,不同團隊具特定之職務與責任。本計畫參考SSHAC Level 3之組織架構訂定工作團隊與其成員。各工作團隊相互之關係與成員如圖2所示,各團隊的成員組成、選定標準與工作職務的詳細說明可參考附錄A,以下將摘述各團隊之成員與工作職務:

- 業主(Project Sponsor):主要提供資金,與我國核能設施相關文件及相關地震、地質調查資料等資源。本計畫業主為台灣電力股份有限公司,台電公司擁有本計畫研究成果80%的智慧財產權,國震中心擁有研究成果20%的智慧財產權。

- 專案經理辦公室(Project Management Office, PMO):負責與協調計畫在技術與管理層面的相關事宜,包括人員組織、執行範圍、預算、期程規劃等。此外,PMO為向出資者呈報訊息的主要窗口。本計畫由國震中心張國鎮主任擔任專案經理與計畫主持人,國研院張文彥主秘擔任共同主持人、吳俊霖博士擔任執行秘書。國震中心為能在地震、地科領域上獲得充分技術資訊與支援,另設立顧問群,安排蔡義本教授、陳正宏教授及葉永田教授擔任計畫的顧問,以借重其資深經驗及專業見解,適時提供諮詢,強化本計畫在特殊議題研討、介面整合、意見綜整歸納及問題釋疑之效能。

- 參與式同儕評鑑小組(Participatory Peer Review Panel, PPRP):由熟悉SSHAC程序與具備地震危害度分析執行資歷的專家所組成,主要針對SSHAC作業程序面與分析技術面進行審查。PPRP成員必須具獨立性、專業性、無利益考量之立場。本計畫由William Lettis博士(地震源特徵之專長)、Yousef Bozorgnia教授(地震動特徵之專長)、茅聲燾教授(地震工程與地震危害度分析專長)與馬國鳳教授(地震動特徵之專長)等共4位擔任參與式同儕評鑑小組的專家,並由William Lettis博士擔任參與式同儕小組的主席(Chair)。

- 總技術整合專家(Project Technical Integrator, PTI):由熟知地震危害度分析與相關介面議題之專家擔任,主要負責SSC與GMC模型分析結果之間的介面協調與相容性,與最終機率式地震危害度分析結果的產出。本計畫之總技術整合專家由具國內核能電廠地震危害度分析經驗的羅俊雄教授(地震工程與地震危害度分析專長)、曾參與DCPP進行SSHAC Level 3程序計畫之Norman Abrahamson教授(地震危害度分析與地震動特徵專長)與具火山地震專長的林正洪教授(地震、地質與火山專長) 擔任,並由羅俊雄教授擔任總技術整合專家的主席。

- 技術整合專家(Technical Integrator, TI):由具備SSC或GMC技術背景之專家擔任,主要負責評估與整合不同專家學者所提出之分析結果、學術見解及另類模型,根據其專業知識具體量化模型的中值與不確定性,建立最終版本的SSC、GMC模型及邏輯樹(Logic Tree)。本計畫之技術整合專家包括SSC模型與GMC模型兩個部分,SSC模型的技術整合專家成員包括黃柏壽教授、葉錦勳博士、林殿順教授、鄭錦桐博士與Kevin Clahan;GMC模型的技術整合專家成員包括溫國樑教授、丘士正(Brian Chiou)博士、林柏伸博士、邱宏智博士與黃尹男教授。其中SSC模型工作團隊主領專家(SSC TI Lead)為黃柏壽教授,GMC模型工作團隊主領專家(GMC TI Lead)為溫國樑教授,主要負責帶領技術整合團隊之運作、確認邀請參與專題討論會議的專家學者、主持專題討論會議與確保計畫過程所有文件的完整性等。

- 技術幕僚(TI Staff):由具備PSHA工作經驗與評估模型能力之人員擔任,主要協助PTI及TI進行相關資料數據之彙整、評估與分析。本計畫的技術幕僚主要由國震中心與中興工程顧問社的工作團隊人員所組成。

- 資料庫管理團隊(Database Management Team, DMT):本計畫將建置地震源與地震動資料庫提供TI進行評估與整合工作之使用,資料庫內容將詳述於後,本計畫的資料庫管理團隊主要由國震中心的工作團隊人員所組成。

- 資源專家(Resource Expert, RE):為依客觀公正方式呈現資料、模型與假說理論的專家,主要提供其專業知識給技術整合團隊應用。REs在表述專業知識時,必須完整地公開其注意事項、使用限制與相關假設,並直坦的回覆相關詢問。REs必須對特定研究項目(模型、資料庫、方法論)擁有深入廣泛的專業知識,且對該研究議題具多年的研究與相關著作。本計畫將邀請熟悉臺灣地區地震源與地震動特性之資源專家參與,協助本計畫地震源與地震動資料庫之建置。後續將依專討會議討論議題之需要,另外邀請其他國內外之專家出席工作會議與專題討論會議進行交流。

- 倡議專家(Proponent Expert, PE):與資源專家相反,PEs為具主觀立場提倡預估模型、假說理論與分析技術的專家,主要提供其學識觀點供技術整合團隊參考。對於倡議的模型或參數,PEs必須致力證實自身主張,回應各方技術評論,以推展成最終危害度評估要項之一為目標。本計畫將邀請具特定專長之倡議專家協助本計畫SSC與GMC相關模型之建置。後續將依專討會議討論議題之需要,另邀請其他國內外之專家出席工作會議與專題討論會議進行交流。

- 危害度評析團隊(Hazard Calculation Team, HCT):由具有危害度分析經驗與專長之人員(Hazard Analyst)所組成之團隊,主要根據TI Team提供的SSC模型、GMC模型,進行地震危害度分析與計算,提供目標工址的主要控制震源特徵給TI Team成員,以訂定未來要討論與著重的相關議題。在SSC模型、GMC模型與HID定案前需進行無數次的演算,評估各參數的敏感度與對危害度分析結果的影響。本計畫危害度評析團隊來自包括國家地震工程研究中心、中興工程顧問社與核能研究所共3個單位,將合作進行地震危害度分析計算,並相互驗證分析的結果與推論。

- 觀察員(Observers):由業主代表、管制單位代表、社會團體之人士所組成,觀察SSHAC執行的過程。本計畫觀察員包括台灣電力公司代表、管制單位原子能委員會代表與對PSHA研究關心之相關人士,本計畫將視需要邀請其出席專題討論會議,並統一安排於會議結束前發言。

圖2、本案組織架構與團隊成員

工作計畫與主要任務

本計畫工作計畫的訂定乃依循NUREG-2117中SSHAC Level 3程序與參考美國Diablo Canyon核能電廠執行SSHAC Level 3程序之內容來訂定,內容由四個主要的工作項目所組成,包括評估程序(Evaluation)、整合程序(Integration)、參與式同儕審查(Participatory Peer Review)與完成計畫相關文件(Documentation)。評估程序的工作內容主要為蒐集與評估不同的相關資料與不同專家學者對資料的觀點、解釋與模型提案等,整合程序的主要工作內容為彙整評估程序的結果進入到地震危害度分析模型之中,包含地震源模型與地震動模型,使模型能充分與完整的展現各專家學者的觀點與可能的不確定性範圍,並在技術上具備合理的解釋(the CBR of the TDI)。參與式同儕評鑑小組將於計畫執行過程針對技術與程序進行審查並提出審查意見,而計畫參與成員將針對其審查意見進行回覆並適時調整計畫的執行方式與內容,使計畫執行成果符合SSHAC Level 3 程序之要求。而計畫文件除了包含地震危害度分析模型的技術說明文件與地震危害度分析輸入模型文件外,亦將包含執行過程各重要會議的議程,以及同儕審查評鑑小組的審查意見與技術整合專家的回覆內容等,以完整描述計畫的執行程序與技術成果。工作過程中包括了不同會議的舉辦,包括開工會議、專題討論會議、工作會議等,提供不同專家學者進行意見交流與同儕評鑑小組進行程序與技術審查,不同會議之目的與討論內容將於後續依序進行說明。

1. SSHAC 程序組成 (SSHAC Process Components)

以下將針對SSHAC程序組成的工作項目,包括評估程序、整合程序、參與式同儕審查(Participatory Peer Review)與完成計畫相關文件(Documentation)等四個項目依序進行詳細的說明。

i. 評估程序(Evaluation)

過程包括編輯、彙整和評估與目標工址地震危害度分析相關的觀點、資料與模型,以及評估其對目標工址地震危害度分析結果的影響,以確認影響目標工址地震危害度分析結果的關鍵議題。評估程序的主要工作項目包括了資料庫的建置、地震危害度參數敏感度分析、開工會議的召開、第一次與第二次專題討論會議的召開,於專題討論會議之間召開的工作會議等。評估程序主要由總技術整合專家與技術整合專家來主導,過程中技術幕僚、資源專家與倡議專家將提供其觀點與技術支援;技術整合專家將依據議題的需要,選定與邀請不同的資源專家與倡議專家,並於工作會議與專題討論會議中進行討論與交流;危害度分析小組成員將針對蒐集所得的觀點、資料與模型進行地震危害度參數敏感性分析,提供技術整合專家確認後續的關鍵研究議題,以及所需考量與蒐集的相關資料與模型等,供後續建置SSC邏輯樹模型與GMC邏輯樹模型;參與式同儕評鑑審查小組則透過參與專題討論會議與工作會議的方式,提出審查意見供技術整合團隊與計畫參與成員參考與遵循。

ii. 整合程序(Integration)

主要目的乃利用評估程序編輯與彙整所得的相關觀點、資料與模型,建置符合the CBR of the TDI原則的SSC邏輯樹模型與GMC邏輯樹模型,過程包括了建置初版的邏輯樹模型、地震危害度參數敏感度分析、與資源專家、倡議專家與同儕評鑑小組進行討論與交流,並針對邏輯樹模型進行修正。主要工作項目包括了地震危害度參數敏感度分析與第三次專題討論會議的召開。本計畫的邏輯樹主要將歷經三次更新,計畫初期將提出初版(V0)邏輯樹,供初期地震危害度參數敏感度分析做使用,隨著三次專題討論會議的召開以及評估與整合程序的進行,將逐次依據討論的結果修改邏輯樹模型,分別完成第一版與第二版的邏輯樹模型,計畫最終將整合同儕評鑑小組的審查意見後完成最終版本(第三版本)邏輯樹模型。整合程序主要由總技術整合專家與技術整合專家所主導,技術幕僚與危害度分析團隊提供支援,而技術整合專家將視需要邀請資源專家與倡議專家提供意見與諮詢。整合程序主要透過平時的會議、工作會議與專題討論會議的過程中進行,並由技術整合專家於第三次專題討論會議中報告邏輯樹建置的成果,供資源專家、倡議專家與參與式同儕評鑑審查小組進行討論與審視。整合過程中參與式同儕評鑑審查小組亦將透過參與專題討論會議與工作會議的方式,提出審查意見供技術整合團隊與計畫參與成員參考與遵循。

iii. 參與式同儕審查(Participatory Peer Review)

參與式同儕審查的目的在於確保計畫執行程序符合SSHAC Level 3程序之要求,以及確保計畫執行的技術成果符合the CBR of the TDI的原則。參與式同儕評鑑小組於計畫,將全程參與專題討論會議並提出審查意見,讓計畫參與成員能夠在計畫執行過程中提出回覆與依循其指導。除專題討論會議外,前期工作會議召開時(WM#1至WM#3),技術整合專家將視需要邀請其出席以提供評估與整合相關模型之建議;後期之工作會議(WM#4至WM#6),其將出席並針對模型、邏輯樹架構與權重等內容進行審查。此外,PPRP將審查所有計畫文件與產出報告,包括專案計畫書、專題討論會議議程、計畫成果報告與供後續地震危害度分析所使用的地震危害度分析輸入文件(Hazard Input Document)等。

iv. 完成計畫相關文件(Documentation)

主要目的在於完整的記錄與描述計畫的執行程序與成果,並供後續業主與管制單位執行相關程序之參考依據。計畫相關之文件包括地震源模型技術說明文件、地震動模型技術說明文件與地震危害度分析輸入文件,內容包含:(1) 資料庫與分析模型之說明;(2) SSC模型之建置、邏輯樹架構與對應權重說明;(3)GMC模型建置、邏輯樹架構與對應權重說明,並彙整本專案計畫書內容與PPRP審查意見書等。此外,各專題討論會議之議程、錄影錄音檔案與簡報資料等亦將完整蒐集、建檔。

2. 主要任務

以下將介紹本計劃的幾項主要任務,包括有:

i. 籌備計畫執行

本計畫於籌備階段的首要任務為草擬專案計畫書,以及準備召開為期2天之開工會議,準備工作包括重新審視與彙整過去目標工址的地震危害度分析的方式與結果、建立初版的SSC與GMC模型並進行參數敏感度分析、召開籌備會議(Pre-Kickoff Meeting)以及與計畫參與成員簽訂合約等。

ii. 召開開工會議(Kick-off Meeting)

本計畫之開工會議已於2015年8月18、19日召開,為期2天,參與人員包括PMO、PPRP、PTI、TI、TI Support、HCT、業主與管制單位之代表等。會議目的包括:(1) 介紹計畫的目的、工作範圍、組織與時程等(2) 介紹目標工址過去進行地震危害度分析的方式與成果、(3) 介紹初步的地震危害度參數敏感度分析結果以確認影響目標工址分析結果的重要參數與議題、(4) 確認相關重要的介面議題(key interface issues between SSC, GMC and site response)。開工會議結束後PPRP將依據在開工會議中觀察的結果與專案計畫書的內容提出審查意見,供後續專案計畫書內容的修訂。

iii. 發展與建置資料庫

本計畫將分別發展建置SSC模型與GMC模型時所需使用的資料庫,供後續模型之分析與驗證之用。本計畫將發展適用於台灣地區的地震危害度分析輸入文件,因此所建置的資料庫規劃涵蓋的經緯度範圍東經由115至125度,北緯由19至29度。規劃建置之資料庫包括有:

- 地震目錄:建置台灣地區(涵蓋距離評估工址半徑320公里範圍)規模4.5以上之地震目錄,包含1900年以前之地震事件(歷史地震),地震目錄之資訊包含地震發生時間、位置、各式規模與地震類別)、標定是否為活動斷層錯動所引致、主餘震的標示、各地震事件參數之可能誤差範圍(如:定位誤差、規模範圍、深度等)、較大地震(M≧6.5)的斷層面解資料(包括走向、傾角、滑移角等)與各項資料之信心度。

- 活動斷層資料庫:建置台灣地區陸域及海域活動斷層構造之二維孕震構造分布圖、三維幾何形貌地理信息系統(Geographic Information System, GIS)檔案與孕震構造參數資料庫,相關參數包括構造名稱、斷層分段、構造幾何型態、最大地震規模、構造垂直抬升速率、長期滑移速率、短期滑移速率、上次地震時間以及特徵地震再現周期、各參數之不確定性範圍(或權重值)、引用文獻數據等,以供建立斷層活動的機率模型。

- 隱沒帶斷層模型資料庫:建置台灣東北部琉球隱沒帶西段(121.5°E至125°E)與南部馬尼拉隱沒帶北段(18°N至29°N)斷層資料庫,並評估可能之板塊耦合型態、地震破裂形式、地震周期及海嘯潛能等。

- GPS資料庫:依據台灣地區之全球定位系统(Global Positioning System, GPS)水平與垂直速度場紀錄,整合相關之研究成果,以獲得一致之水平與垂直速度場資料庫;並利用上述資料,透過斷層模擬,計算台灣地區各斷層的短期滑移速率等參數。利用GPS資料進行之斷層模擬所獲得各斷層的短期滑移速率,可與地質手段獲得之長期滑移速率,進行比較與討論。

- 強地動資料庫:蒐集與彙整台灣地區、大陸地區、美國、歐洲與日本等過去不同地震網所收錄之顯著地震事件的強震資料,以程式進行自動處理後,彙整包含地震之發震時間、空間位置、規模、震源機制、有限斷層模型(Finite-Fault Model)、斷層面錯動量分布、震源到測站之距離、測站資訊與不同阻尼比之譜加速度值等參數,建置平坦檔資料(Flat-File)與相關說明文件,提供GMC技術整合專家團隊俾評估不同強地動預測公式(Ground Motion Prediction Equation, GMPE)的適用性。此外,本資料庫亦包括目標工址本身與鄰近地區所設置之強震測站收錄之地震紀錄,供技術整合團隊進行分析之用。

- 強地動模擬資料庫:配合GMC技術整合專家團隊之評估與整合作業所需,進行特定斷層震源(例如:山腳斷層、恆春斷層、台灣東北部海陸域斷層及台灣北部與南部隱沒帶震源)與不同假定震源的強地動模擬,並建立強地動模擬資料庫。

iv. 召開工作會議(Working Meeting, WM)

本計畫重要工作會議預計舉行6次。前3次工作會議計各別召開4天(SSC及GMC議題各討論2天),目的在於檢視資料庫發展與模型建置進度以及評估目標工址之地震危害度參數敏感度分析結果,以訂定專題討論會議之討論議題以及欲邀請之專家學者人選,參與者包括PTI、TI Team、HCT、TI Support與視需要邀請之PPRP、REs和PEs。後3次召開工作會議計各別召開2天(SSC及GMC議題各討論1天),目的在於檢討SSC模型與GMC模型的邏輯樹結構與權重,以完成最終之地震危害度分析輸入參數文件,參與者包括PTI、TI Team與PPRP。本計畫工作會議之時程規劃如圖3所示。

v. 召開專題討論會議(Workshop, WS)

本計畫專題討論會議預計舉行3場,每場計召開5天,SSC及GMC議題各討論約2天,以及兩者之間的介面議題約討論1天,參與人員包括PMO、PPRP、PTI、TI Team、HCT、TI Support、視議題邀請之REs和PEs、觀察員及業主等,提供不同專家學者對可用資料與模型的意見交流與討論平台,以利TI Team評估相關數據資料的可用性,並整合各項資訊以建立模型,以在技術面上能合理且充分地解釋所有模型的中值與不確定性(the CBR of the TDI)。3次專題討論會議的主要目標、會前準備項目、會議進行方式與會議討論內容各別說明如下:

Workshop #1:彙整各項資料以及評估其可用性

主要目標:介紹彙整所得的不同資料與資源專家之觀點,討論對目標工址地震危害度分析結果影響重大的關鍵議題,與確認未來需蒐集與彙整的相關重要資料與模型。

會前準備工作:技術整合團隊將分別建置初版的SSC模型與GMC模型之邏輯樹(V0),並由危害度分析團隊進行目標工址的地震危害度參數敏感度分析,提供於工作會議中討論。依據敏感度分析的結果,技術整合團隊將討論影響危害度分析的關鍵議題與重要參數,並據此選定資源專家參與專討會議。會前將確認專題討論會議議程,規劃各簡報人員的簡報重點與預期解決的問題等,於會前提送給PPRP進行審查,以視需要調整專討會議內容。

會議進行方式: 資源專家將依據技術整合專家的規劃,針對指定的簡報重點與預期解決的問題進行簡報,讓專討會議能夠聚焦而不至於發散。簡報完成後將針對資料的解釋、資料的可用度與後續仍須蒐集的資料等進行討論。PPRP於第一次專討會議主要擔任觀察員的角色,並於每日會議結束後將提出針對當日會議進行之觀察意見,提供計畫參與成員參考並改善。於會議結束後,PPRP將針對會議的進行過程與討論結論提出審查意見。最終所有會議之相關文件將被完整的蒐集與紀錄。

會議討論內容:

- 計畫說明及目標

- 參與人員SSHAC程序教育訓練

- 說明專題討論會議進行規則

- 說明初版SSC及GMC邏輯樹模型與其敏感度分析之結果

- 說明近期地震、地質調查所得最新資料及數據

- 探討所需要與缺乏的資料

- 檢視最新發展之地震源模型與地震動模型

- 檢視關鍵資料與其不確定性

- 與資源專家交互討論資料的詮釋與使用限制

- 探討因應本計畫須補充之資料與分析方法

Workshop #2:彙整各項模型以及評估其可用性

主要目標:透過倡議專家的交流,討論建置能夠符合the CBR of the TDI的SSC與GMC模型的方式與參數的設定,尤以主要影響目標工址地震危害度的模型參數為主。

會前準備工作:技術整合團隊成員將依據第一次專題討論會議的結論,蒐集與評估不同的資料,彙整不同資源專家對資料的觀點與解釋,以建置第一版的SSC模型與GMC模型之邏輯樹(V1),供地震危害度分析團隊進行目標工址的地震危害度參數敏感度分析,並於工作會議中討論。依據敏感度分析的結果,技術整合團隊將討論影響目標工址地震危害的關鍵議題與重要參數,並據此選定倡議專家參與第二次專題討論會議,提出對模型建置的觀點,以確認相關模型參數範圍的訂定。會前將確認專題討論會議的議程,規劃各簡報人員的簡報重點與預期解決的問題等,於會前提送給PPRP進行審查,並依其審查意見調整專討會議之規劃。

會議進行方式: 倡議專家將依據技術整合專家的規劃,針對指定的簡報重點與預期解決的問題進行簡報,讓專討會議能夠聚焦而不至於發散。簡報完成後將針對倡議專家所提出的模型與觀點進行討論,以供技術整合團隊將其納入SSC與GMC模型之中。PPRP於第二次專討會議主要擔任觀察員的角色,並於每日會議結束後將提出針對當日會議進行之觀察意見,提供計畫參與成員參考並改善。於會議結束後,PPRP將針對會議的進行過程與討論結論提出審查意見。最終所有會議相關文件都將被完整的蒐集與紀錄。

會議討論內容:

- 計畫說明及目標

- 說明專題討論會議進行規則

- 說明第一版SSC及GMC邏輯樹模型與其敏感度分析之結果

- 說明近期地震資料、地質調查所得最新資料及數據

- 檢視最新發展之地震源模型與地震動模型

- 與倡議專家交互討論特定模型的優缺點及適用性

- 探討因應本計畫須補充的分析方法

Workshop #3:發表邏輯樹模型以及討論其架構與權重

主要目標:由技術整合團隊簡報其經評估過程與整合過程後所完成的SSC與GMC邏輯樹模型,並透過與倡議專家、資源專家、PPRP討論其架構與權重,並檢視所提出的模型是否可充分滿足the CBR of the TDI原則。

會前準備工作:技術整合團隊成員將依據第一次與第二次專題討論會議的結論,評估與整合由資源專家與倡議專家所提出的不同資料、觀點與模型,以建置第二版的SSC模型與GMC模型之邏輯樹(V2),供地震危害度分析團隊進行目標工址的地震危害度參數敏感度分析,並於工作會議中討論結果。會前將提交第三次專題討論會議的議程以及第二版本的邏輯樹供PPRP進行審查,並依其審查意見調整第三次專討會議之規劃。本次會議將視須進行一步討論的議題,邀請相關之資源專家與倡議專家於會議中進行說明與討論。

會議進行方式:技術整合團隊將針對第二版本的SSC模型與GMC模型進行簡報,包括各模型與參數的中值與不確定性,PPRP與視需要選定之資源專家與倡議專家將於會議中進行提問,審視模型是否滿足the CBR of the TDI之原則要求。每日會議結束後PPRP將提出針對當日會議進行之觀察意見,提供計畫參與成員參考並改善。在專題討論會議結束後,PPRP將針對專題討論會議的進行過程與討論內容提出審查意見。會議所有的相關文件都將完整的蒐集與紀錄。

會議討論內容:

- 計畫說明及目標

- 說明專題討論會議進行規則

- 說明第二版SSC及GMC邏輯樹模型與其敏感度分析之結果

- 檢視與挑戰由技術整合專家所提出的邏輯樹模型

- 確認邏輯樹模型可完整的呈現中值、範圍與不確定性與在技術上具合理的解釋(the CBR of TDI)

- 確認需進一步進行評估的模型參數

本計畫3次專題討論會議時程初步規劃如圖3。專題討論會議之會議紀錄、參與人員名單、參與式同儕評鑑小組之與會審查意見與技術整合團隊之回覆內容等研究成果,將被完整紀錄並公開呈現於計畫資訊網站與計畫進度報告中。

vi. 地震危害度參數敏感性分析

本計畫於發展SSC模型與GMC模型之時,研究重點將聚焦於對目標工址地震危害度分析結果影響重大的關鍵參數與議題,而執行地震危害度參數敏感性分析目的,在於探討各分析參數的變化對危害度分析結果的影響程度,常以龍捲風圖(Tornado Diagram)呈現,可作為技術整合專家選定重要議題與設計邏輯樹的依據。影響地震危害度分析結果的參數包括有:區域震源分區方式、地震規模機率分布模式、上/下限地震規模、G-R關係式的b值、地震再現模型、斷層滑移速率、斷層幾何形貌(斷層破裂長度、深度及傾角)、GMPEs的選定、不確定性模型與其他參數等。此部分之工作將由地震危害度分析團隊(HCT)於計畫執行過程中配合技術整合團隊之需要來執行。

vii. 建置SSC模型與GMC模型

依據PSHA程序,分析時至少須考量目標工址附近320公里內之可能的地震源,因此本計畫SSC模型考量之範圍將涵蓋東經115至125度,北緯19至29度內可能之地震源,包含區域震源、活動斷層與隱沒帶震源。建置之SSC模型內容主要包括不同區域震源分區的劃設、不同震源之參數表建立與最終邏輯樹建置。區域震源的分區將根據地質、地形、地震地體構造以及地球物理觀測等相關資料進行不同的劃分,各分區中描述地震活動之參數,如地震規模機率分佈模型、最小地震規模、最大可能地震規模及震源深度分布情形等,將以彙整完成之地震目錄進行評估。活動斷層與隱沒帶震源則依前述相關資料庫之建置成果,由技術整合團隊建置描述該模型地震活動相關參數之邏輯樹。於第三次專題討論會議結束後,技術整合團隊將依據會議的結論建置第三版本的SSC模型與邏輯樹,並經工作會議與PPRP之交流討論後,完成最終版本的SSC模型邏輯樹與其所對應之權重值。

GMC模型的部分,本計畫將彙整包括美國、台灣、歐洲、日本、大陸地區與其它合適的強地動預測公式(GMPEs),以前述之強地動資料庫來評估各預測公式的適用性,以建立適合台灣地區之GMPEs的中值與不確定性模型。於第三次專題討論會議結束後,技術整合團隊將依據會議的結論建置第三版本的GMC模型與邏輯樹,並經工作會議與PPRP之交流討論後,建置最終SSC模型邏輯樹與其所對應之權重值。

viii. 完成計畫成果文件

本計畫將完成台灣地區地震源模型技術說明文件、台灣地區地震動模型技術說明文件與台灣地區地震危害度分析輸入文件,內容包含:(1) 資料庫與分析模型之說明;(2) SSC模型之建置方式、邏輯樹架構與對應權重等內容之說明;(3)GMC模型建置方式、邏輯樹架構與對應權重等內容之說明。此外,3次專題討論會議之議程、錄影錄音檔案、簡報資料與PPRP審查意見書等亦將被完整的蒐集與建檔。

ix. 召開總結會議(Final Meeting)

總結會議的參與人員包括專案經理辦公室成員、技術整合團隊、總技術整合團隊、參與式同儕審查團隊、技術幕僚團隊成員與危害度分析團隊成員等。總結會議主要由技術整合團隊成員與危害度分析團隊成員向參與式同儕審查委員簡報以下內容:

- 發展SSC模型與GMC模型之程序

- 第三版本的SSC模型與GMC模型之邏輯樹架構與權重

- 目標工址的地震危害度敏感度分析成果

- 計畫成果報告內容

總結會議結束後,將完成最終版本的SSC模型與GMC模型,供危害度分析團隊進行目標工址地震危害度分析,並建立地震動反應譜GMRS。總結會議之會議紀錄、參與人員名單、參與式同儕評鑑小組之與會審查意見與技術整合團隊之回覆內容等,將被完整紀錄並公開呈現於計畫資訊網站與計畫進度報告之中。

計畫時程安排

本計畫SSC與GMC模型研究之完整作業時程表,如圖3所列。本計畫自2015年6月1日正式開始,預計於2019年11月結束,歷時四年。開工會議已於2015年8月18~19日召開;3次專題討論會議預計分別於2016年3月、2016年10月及2017年6月召開,時間約間隔6至7個月;總結會議預計於2018年10月召開;重要工作會議預計舉行6次,每次專題討論會議召開前3個月規劃舉行1次工作會議,主要提供技術整合團隊之專家討論工作進度與專題討論會議內容,最後1次專題討論會議至總結會議之間預計舉行3次,主要提供PPRP之成員針對地震危害度分析模型進行審查,以完成最終版本的地震危害度分析模型。總結會議後於2019年1月召開山腳斷層與恆春斷層無震滑移率模型之專家討論會議,以再次完整確認最終版地震危害度分析模型。

本計畫預計自2015年6月1日起一年內完成不同資料庫之建置與所需相關資訊的蒐集與彙整,於第二次專題討論會議前可用的資料都將被蒐集與評估,一年半內完成初版的模型提案,兩年內完成邏輯樹架構雛形,兩年半內完成初版的地震危害度分析輸入文件,四年內完成本計畫技術摘要報告與定稿版地震危害度分析輸入文件。

圖3、本計畫時程規劃、重要會議與主要工作項目

品保程序說明

由於本計畫SSC模型、GMC模型及地震危害度分析輸入文件(HID),係依U.S. NRC所頒布之NUREG-2117之SSHAC Level 3程序所發展建構,同時由國際相關領域之專家所組成之同儕評鑑審查小組(PPRP)於執行過程中全程參與、全程評論與全程進行文件審查,使計畫執行符合SSHAC Level 3之程序與要求,故本計畫相關的研究成果於程序上等同於核能品質保證程序之要求。然個廠後續採上述之地震危害度分析輸入文件(HID),配合個廠廠址之地盤反應,建立特定廠址之地震動反應譜(GMRS)之工作內容不屬於本專案計畫書所描述的工作範圍,將另案採等同於核能品質保證程序之方式辦理。

參考文獻

ANSI/ANS-2.27-2008 (2008). “Criteria for Investigations of Nuclear Facility Sites for Seismic Hazard Assessments,” American Nuclear Society, La Grange Park, Illinois.

ANSI/ANS-2.29-2008 (2008). “Probabilistic Seismic Hazards Analysis,” American Nuclear Society, La Grange Park, Illinois.

Coppersmith, K.J., Bommer, J.J., Kammerer, A.M., and Ake, J., 2010, Implementation guidance for SSHAC Level 3 and 4 processes; 10th International Probabilistic Safety and Management Conference, Seattle, Washington, June 7-11, 2010.

Bernreuter, D.L., Savy, J.B., Mensing, R.W., Chen, J.C., and Davis, B.C., 1989, Seismic hazard characterization of 69 nuclear plant sites east of the Rocky Mountains, NUREG/CR-5250, Volumes 1-8, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington D.C.

Budnitz, R. J., Apostolakis, G., Boore, D. M., Cluff, L. S., Coppersmith, K. J., Cornell, C. A., and Morris, P. A. (1997). “Recommendations for Probabilistic Seismic Hazard Analysis: Guidance on Uncertainty and Use of Experts,” NUREG/CR-6372, Lawrence Livermore National Laboratory, sponsored by U.S. Nuclear Regulatory Commission, U.S. Department of Energy, and Electric Power Research Institute.

Coppersmith, K.J., Bommer, J.J., Kammerer, A.M., and Ake, J., 2010, Implementation guidance for SSHAC Level 3 and 4 processes; 10th International Probabilistic Safety and Management Conference, Seattle, Washington, June 7-11, 2010

EPRI, 1988, Seismic hazard methodology for the central and eastern United States, EPRI NP-4726A, Revision 1, Volumes 1-11, Electric Power Research Institute, Palo Alto, California

Hanks, T.C., Abrahamson, N.A., Boore, D.M., Coppersmith, K.J., and Knepprath, N.E., 2009, Implementation of the SSHAC Guidelines for Level 3 and 4 PSHAs—Experience Gained from Actual Applications, U.S. Geological Survey, Open File Report 2009-1093, p. 66

U.S. NRC, 2007, Reg. Guide 1.208: A Performance-Based Approach to Define the Site-Specific Earthquake Ground Motion, US Nuclear Regulatory Commission, p. 53.

U.S. NRC, 2012, Practical Implementation Guidelines for SSHAC Level 3 and 4 Hazard Studies: Washington D.C., US Nuclear Regulatory Commission, NUREG 2117.

U.S. NRC (2012). “Request for Information Pursuant to Title 10 of the Code of Federal Regulations 50.54(f) Regarding Recommendations 2.1, 2.3, and 9.3, of the Near-Term Task Force Review of Insights from the Fukushima Dai-ichi Accident,” 10 CFR 50.54(f) letter, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington D.C., March 12, 2012.

附錄A - 計畫人員專業背景及選定原則

本附錄簡介PTI Team、TI Team、PPRP及HCT各成員與本計畫相關之專長與經歷背景。台灣在PSHA與SSHAC方面尚欠完整人力與整合經驗,本計畫依循NUREG-2117之建議,將加入數名國內人士以培養、增進SSHAC PSHA領域之技術專家與研究能量,俾利未來台灣相關計畫之推展。

1. 總技術整合專家(PTI)

PTI為整合協調SSC與GMC兩方的共同研究議題與成果,由具PSHA經驗且熟悉台灣地震環境之國內專家羅俊雄教授、林正洪教授擔任,並邀集在國際PSHA領域上享負盛名之資深外籍專家Norman Abrahamson,共計3名成員,由羅俊雄教授擔任PTI主領。PTI主要職責與工作如表A-1所列,成員選定基準如表A-2所列。

羅俊雄教授目前任職於台灣大學土木工程學系,具地震危害度分析、強地動特性評估與地震工程之專長,擁有30多年地震危害度評估之研究與應用資深經驗,曾參與多次台灣地區重要建設之地震危害度分析與設計地震評估計畫,如四座核電廠地震危害度評估,以及台灣地區場址特性分析及設計反應譜制定。羅俊雄教授對台灣地區地震源分析及地震動評估具豐富經驗,熟悉PSHA執行細節及介面議題,具擔任PTI主領之能力。

林正洪博士目前於中央研究院擔任地球科學所研究員,具地體構造、地震學及火山觀測之專長,熟悉台灣地區地質構造及地震活動特性,對台灣火山地質與地震動特性有深入研究與經驗,為台灣地震科學中心(Taiwan Earthquake Research Center, TEC)旗下台灣地震模型(Taiwan Earthquake Model, TEM)與大屯火山觀測站(Taiwan Volcano Observatory, TVO)工作小組成員,有助本計畫SSC與GMC在模型不確定性探討的廣度。

Norman Abrahamson博士目前任職於Pacific Gas & Electric公司,具地震危害度評估、地震動預估模式發展、地震風險評估、工程地質及地震工程之專長,在地震、地質及工程領域有30多年的實務工作及研究資歷,擁有完整廣泛的學識與經驗,擅於解決各領域之間的技術溝通與介面整合問題。Norman Abrahamson博士分別為2008年NGA計畫與2014年NGA- WEST 2計畫中5個GMPE其一(AS08與ASK14)之發展者,在SSHAC GMC研究方面,曾參與1996-1998年美國Yucca Mountain計畫(SSHAC Level 4)及2001-2004年瑞士PEGASOS計畫(SSHAC Level 4)擔任TFI,2008-2011年加拿大BC Hydro計畫(SSHAC Level 3)、2011-2015年美國SWUS-GMC計畫(SSHAC Level 3)及2010-2014年美國NGA-EAST計畫(SSHAC Level 3)擔任TI Lead,與2011-2013年美國Blue Castle Site計畫(SSHAC Level 3)擔任TI Team成員。

表A-1 PTI主要職責與工作

| 1 | 同PMO、TI Lead準備專案計畫書 |

| 2 | 確認SSC與GMC之間介面議題結果具相容、一致性 |

| 3 | 同TI Lead規劃SSC與GMC研究方向、技術議題與評估範圍 |

| 4 | 協助遴選專題討論會議之出席專家(RE與PE)並指示工作項目 |

| 5 | 出席並領導啟始會議、專題討論會議、重要工作會議以及總結會議 |

| 6 | 審視並確認邏輯樹、危害度計算結果及計畫報告文件具充分合理性及完整度 |

| 7 | 回覆PMO、PPRP及業主有關PSHA技術層面問題 |

表A-2 PTI選定基準

| 1 | 熟悉台灣地區SSC與GMC特性,並參與過相關研究工作 |

| 2 | 具PSHA專業知識及執行經驗 |

| 3 | 具計畫主持管理之經驗與能力以確保計畫成果如質如期完成 |

| 4 | 可投入大量時間於計畫工作上 |

| 5 | 完整瞭解SSHAC執行程序與目標 |

| 6 | 具各領域之間溝通與整合問題之能力 |

| 7 | 熟悉PSHA相關核能法規及執行準則 |

2. 地震源模型技術整合團隊(SSC TI Team)

SSC TI Team成員由熟悉台灣地區地震、地質環境以及具PSHA經驗之國內專家黃柏壽博士、葉錦勳博士、林殿順博士及鄭錦桐博士擔任,並邀集參與過美國SSHAC計畫與台灣核電廠場址地質調查之外籍專家Kevin Clahan,共計5名成員,由黃柏壽博士擔任團隊主領。TI主領與TI成員主要職責與工作分別如表A-3、A-4所列。

黃柏壽博士目前於中央研究院擔任地球科學所研究員,具地震學、地震源分析之專長,長期投入特殊地震源與孕震構造之研究,深熟台灣地區地震資料、地震源特性與活動斷層機制,曾主持台灣大地動力學國際合作研究計畫(TAiwan Integrated GEodynamics Research, TAIGER)以深入調查台灣陸域及周邊海域之地殼構造,並參與過營運中核能電廠擴大地質調查工作之管制單位審查、台灣地區活動斷層調查計畫。本計畫將借重黃柏壽教授對台灣地區地震源特性研究之資深經驗,擔任SSC TI團隊主領一職。

葉錦勳博士目前於國家地震工程研究中心擔任震災模擬組組長,長期投入地震危害度分析、震災境況模擬及地震風險評估,具PSHA、最大地震源評估及場址效應分析之研究經驗,瞭解PSHA及地震源特徵評估之應用面,並為以防救災業務應用及地震風險評估管理為主的「台灣地震損失評估系統(Taiwan Earthquake Loss Estimation System, TELES)」創始開發成員。

林殿順副教授目前任職於中央大學地球科學學系,過去曾任職於台灣中油公司擔任石油地質師,具地下地質學、地層學、地體動力學及構造地質學方面之專長,曾參與台灣東北部及西南部海域之地質探勘與圖資分析之相關計畫,並執行部分陸域斷層之活動特徵調查,對台灣地區的地體構造及地質圖幅判讀方面極富經驗。

鄭錦桐博士目前於中興工程顧問社擔任防災科技研究中心研究員,具地震危害度分析、地理資訊系統、活動斷層與孕震構造潛勢評估方面之專長,曾參與多項台灣地區水庫及電廠之地震危害度評估計畫,如曾文水庫、寶山水庫、仲岳水力電廠、高原燃氣電廠及通霄燃氣電廠等,對台灣地區PSHA以及地震源特性有廣泛性研究與實作經驗,如台灣地區之活動斷層潛勢評估、核電廠近斷層錯動模擬、核電廠地質調查及危害度分析資料彙整等。

Kevin Clahan先生目前任職於LCI公司(Lettis Consultants International, Inc.),具地震危害度評估、地質學及工程地質方面之專長,於北美、亞洲、歐洲及中東地區有25年豐富的工作資歷。在SSHAC研究經驗上,Kevin Clahan先生曾參與美國PVNGS (Palo Verde Nuclear Generating Station)核電廠SSC研究計畫(SSHAC Level 3)、美國NANGS (North Anna Nuclear Generating Station)核電廠地震危害度評估計畫(SSHAC Level 2)、以及美國Clinch River Site建廠執照申請SSC評估研究(SSHAC Level 2)等。此外,Kevin Clahan曾從事台灣核電廠地震、地質評估相關工作,對台灣東北近岸海域的地體構造資料與斷層分段模式、以及核三廠恆春斷層機率斷層位移危害度分析(PFDHA)內涵具充分熟悉。

表A-3 TI Lead主要職責與工作

| 1 | 同PMO、PTI準備專案計畫書 |

| 2 | 同PTI規劃SSC或GMC研究方向、技術議題與評估範圍 |

| 3 | 遴選專題討論會議之出席專家(RE與PE)並指示工作項目 |

| 4 | 領導TI Team成員 |

| 5 | 同PTI領導專題討論會議與重要工作會議之運作進程。 |

| 6 | 審視並確認邏輯樹、危害度計算結果及計畫報告文件具充分合理性及完整度 |

| 7 | 可投入大量時間於計畫工作上 |

| 8 | 回覆PMO、PPRP及業主有關PSHA技術層面問題 |

表A-4 TI Team主要職責與工作

| 1 | 建置符合「the CBR of the TDI」原則之最終版SSC/GMC模型 |

| 2 | 檢視並確認所需資料,並評估資料可用性與廣泛性 |

| 3 | 對邏輯樹提出明確、完善之技術論證,包括排除或給定權重之所有相關資料、模型與方法論 |

| 4 | 對REs與PEs所提分析結果、學術見解與另類模型進行技術交流 |

| 5 | 根據其專業知識具體量化模型不確定度 |

| 6 | 出席啟始會議、專題討論會議、重要工作會議以及總結會議 |

| 7 | 出具SSC/GMC研究成果報告 |

3. 地震動模型技術整合團隊(GMC TI Team)

GMC TI Team成員由熟悉地震動預估模式(GMPE)、台灣強地動特性及具PSHA經驗之國內專家溫國樑教授、黃尹男博士、邱宏智博士及林柏伸博士擔任,並邀集參與過美國SSHAC計畫並為NGA GMPE發展者之外籍專家Brian Chiou,共計5名成員,由溫國樑教授擔任團隊主領。TI主領與TI成員主要職責與工作分別如表A-3、A-4所列。

溫國樑教授目前任職於中央大學地球科學學系,具地震學、強地動評估、場址效應分析及地震危害度分析之專長,擁有台灣地區地震動特性研究與應用的近30年豐富資歷,深熟地動模擬、地震動預估、地盤反應分析、淺層地下速度構造分析等,善於處理地震與工程之間的溝通與整合問題,富勝任GMC TI團隊主領之能力。溫國樑教授曾參與數項台灣核電廠耐震安全評估與地震監測相關計畫,內容包括地震危害度評估、場址反應特性評估、廠內井下地震監測系統佈置、鄰近活動斷層(山腳斷層、恆春斷層)微震監測等。

黃尹男教授目前任職於台灣大學土木工程學系,具強地動評估及地震風險評估之專長,曾參與美國USGS、FEMA及BSSC合作之「Project 07 - Reassessment of Seismic Design Procedures」計畫,著重於改進地震動評估方式與準則,已應用在美國耐震設計地圖(Seismic Hazard Maps)並採納於美國土木工程師學會準則(ASCE 7)、國際建築規範(IBC)等。

邱宏智博士目前於中央研究院擔任地球科學所研究員,具地震學及地震動評估之專長,熟悉台灣地區地震觀測網所收錄的強震資料,如,深諳地震資料處理及場址波傳特性評估,有助於本計畫強震資料庫建置、本地化GMPE發展及波傳效應研究。

林柏伸博士目前於中興工程顧問社擔任防災科技研究中心研究員,具地震危害度分析、強地動評估、活動斷層方面之專長,執行多項台灣地區PSHA及GMPE相關之實務研究計畫,主要致力於台灣地區之強地動資料庫建置、地殼震源與隱沒帶震源GMPE發展、單站σ值分析、斷層上盤與下盤地震動等。林柏伸博士完成研發台灣地區地殼震源及隱沒帶震源之GMPE (Lin et al., 2011與Lin and Lee, 2008),對於NGA相關地震資料庫及各式GMPE有廣泛探究。

Brian Chiou (丘士正)博士目前於美國加州運輸部(Caltrans)擔任資深地震學研究員,具地震危害度分析及強地動評估之專長,擁有多年地震工程領域相關研究與工作經驗,擅於設計地震評估、斷層破裂危害分析、強地動數值模擬及人造地震製作等。Brian Chiou博士長期投入於GMPE研究,分別為2008年NGA計畫以及2014年NGA-WEST2計畫中5個GMPE其一(CY08與CY14)之發展者。在SSHAC GMC研究方面,Brian Chiou博士曾參與2008-2011年加拿大BC Hydro計畫(SSHAC Level 3)擔任資源專家(RE),2011-2013年美國Blue Castle Site計畫(SSHAC Level 3)擔任倡議專家(PE),2011-2015年美國SWUS-GMC計畫(SHAC Level 3)擔任PPRP,與2012-2014年美國Hanford Site計畫(SSHAC Level 3)擔任PPRP。

4. 參與式同儕評鑑專家(PPRP)

PPRP依其地震危害度相關專業知識以及SSHAC經驗,審視本計畫執行程序與作業成果,由外籍專家William Lettis博士、Yousef Bozorgnia博士與茅聲燾博士,以及國內專家馬國鳳教授擔任,共計4名成員,由William Lettis博士擔任PPRP主席。PPRP主要職責與工作如表A-5所列,成員選定基準如表A-6所列。

William Lettis博士目前任職於LCI公司,具地震危害度分析、斷層破裂危害分析及工程地震學之專長,擁有超過30年的地質、地震危害評估資歷,執行過多處核電廠、煉油廠、水壩等重要設施的場址特性調查及危害度評估,深熟地震源特性、斷層與地質構造之技術問題處理,以及SSHAC程序的豐富經驗。在SSHAC研究方面,William Lettis博士曾參與2008-2011年美國CEUS-SSC計畫(SSHAC Level 3)擔任TI Team成員、2011-2014年美國DCPP SSC計畫(SSHAC Level 3)擔任SSC TI Team Lead、2011-2013年美國Blue Castle Site計畫(SSHAC Level 3)擔任PTI、與2012-2014年美國Hanford Site計畫(SSHAC Level 3)擔任PPRP。

Yousef Bozorgnia博士目前任職於加州柏克萊大學擔任土木環境工程學系教授及PEER中心執行總監,具地震危害度分析、地震動評估及地震工程之專長,對GMPE有多年的豐富研究資歷,分別為2008年NGA計畫以及2014年NGA-WEST2計畫中5個GMPE其一(CB08與CB14)之發展者。Yousef Bozorgnia博士深熟SSHAC程序,在SSHAC GMC研究方面,曾參與2010-2014年美國NGA-EAST計畫(SSHAC Level 3)擔任專案經理(PM)、2012-2014年美國Hanford Site計畫(SSHAC Level 3)擔任RE/PE、與2011-2015年美國DCPP GMC計畫(SSHAC Level 3)擔任RE/PE。

茅聲燾教授曾任職於美國加州州立大學北嶺分校土木系,具地震危害度分析、地震工程及地震風險評估之專長,擁有執行台灣地區PSHA的豐富經驗,曾參與台灣地區重要設施之地震危害度分析與設計地震評估計畫,如核一、二廠耐震設計評估、蘭嶼核廢料儲存場址地震風險評估等。茅聲燾教授為最早應用Cornell方法進行台灣地區PSHA分析,並為台灣首版地震分區圖與地震危害度分布圖的始創者之一,協助完成1974年版建築耐震設計規範的震區劃分及震區係數研訂。本計畫主要借重茅聲燾教授過去對台灣地區及核電廠之地震危害度評估經驗,以PPRP角色協助SSC與GMC評估之完整性。

馬國鳳教授目前任職於中央大學地球科學學系暨地球物理研究所,具地震學、地震構造學、地震源模擬、三維波傳模擬之專長,對台灣地區三維速度構造及斷層破裂模擬有深入研究,擁有地震危害度分析及地震動評估之經驗,曾參與台灣美濃水庫設計地震評估計畫、台灣車籠埔斷層深井鑽探計畫、台灣大地動力學國際合作研究計畫等。馬國鳳教授在SSHAC程序資歷較新,主借重主持台灣地震科學中心(Taiwan Earthquake Research Center, TEC)及旗下台灣地震模型(Taiwan Earthquake Model, TEM)工作小組的廣泛地震動潛勢評估經驗,提供SSC與GMC之間的議題聯結。

表A-5 PPRP主要職責與工作

| 1 | 對SSC、GMC與危害度之評估作業進行程序與技術監督,確保符合SSHAC Level 3需求品質及「the CBR of the TDI」原則 |

| 2 | 對專案計畫書、專題討論會議議程與出席人員、SSC/GMC模型與邏輯樹、計畫相關報告及危害度分析輸入資料(HID)進行實質審查 |

| 3 | 每次審查作業結束後,提具共同審查意見書 |

| 4 | 出席啟始會議、專題討論會議、特定重要工作會議以及總結會議 |

| 5 | 於第三次專題討論會議質詢TI Team評估成果 |

表A-6 PPRP選定基準

| 1 | 具台灣地區SSC與GMC特性之技術分析經驗 |

| 2 | 具PSHA執行經驗 |

| 3 | 可投入大量時間於計畫工作上 |

| 4 | 完整瞭解SSHAC執行程序與目標 |

| 5 | 具實際參與SSHAC Level 3計畫經驗 |

5. 地震危害度評析團隊(HCT)

HCT由熟悉PSHA運算程式與分析方法、以及執行過台灣地區核能電廠、水庫等重大設施地震危害度分析計畫之單位機構擔任,為國家地震工程研究中心、中興工程顧問社與核能研究所。

國家地震工程研究中心長期投入於地震危害度分析之研究與應用,具20多年資深PSHA之理論與實務經驗,包含:分析模型研究、運算程式發展、工程設計應用等,曾於2011年發表適用於台灣地殼震源之地震動預估模式(NCREE 2011),執行過多項台灣重大建設場址的地震危害度分析計畫,對象包括核電廠、機場捷運系統、港灣、超高壓變電所等。

中興工程顧問社擁有純熟PSHA研究技術與實務經驗,近15年來執行過多項地震危害度評估之相關工作,對象包括:台灣地區之核電廠、水庫、水力電廠、燃氣電廠等,曾協助加拿大BC Hydro計畫(SSHAC Level 3)建立台灣隱沒帶地震強震資料庫;於技術研發上,完成有台灣地區地殼震源及隱沒帶震源之GMPE、本土化PSHA分析程式、強震資料處理流程等。

核能研究所為政府組織中專職核能安全研究發展之單位,過去協助提供原能會地震危害度分析成果進行核安評估與管制議題討論,具PSHA實務執行經驗,近5年曾參與台灣地區核電廠、離岸風機場址之地震危害度分析工作,熟悉EZ-FRISK分析程式,可與其他HCT所採Haz43b之運算結果進行交叉驗證。

表A-7 HCT主要職責與工作

| 1 | 執行地震危害度分析與敏感度分析 |

| 2 | 提供PTI及TI Team分析結果相關資訊 |

| 3 | 協助確認不確定度的主要控制來源 |

| 4 | 出席啟始會議、專題討論會議、重要工作會議以及總結會議 |

表A-8 HCT選定基準

| 1 | 具PSHA運算分析實務經驗 |

| 2 | 熟悉PSHA分析程式 |

| 3 | 熟悉危害度計算相關規範要求 |